Mörderische Interessen gesellschaftlich sinnvoll sublimiert

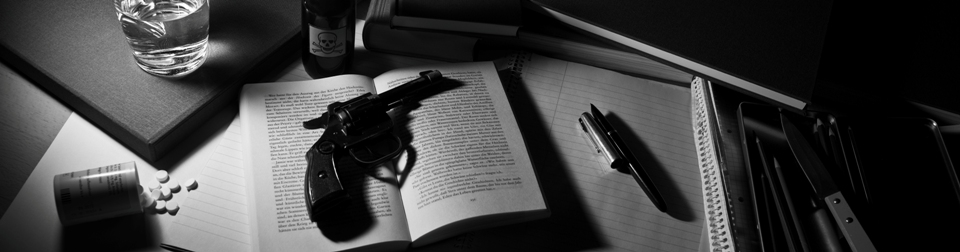

Jeff Lindsay hat sich wahrlich nicht die einfachste Perspektive für seine Thriller ausgesucht: Sein Ich-Erzähler und sympathischer Held ist der Serienkiller Dexter Morgan, der tagsüber als Spezialist für Blutspritzer für die Polizei von Miami arbeitet und in seiner Freizeit Menschen  metzelt. Seine Triebfeder ist sein »dunkler Passagier«, die Gier nach Mord, die Lust am Töten, die sich ans Steuer des »Dexter- mobils« drängt und die Kontrolle übernimmt, wenn der Mond voll und feist verlockend kichert.

metzelt. Seine Triebfeder ist sein »dunkler Passagier«, die Gier nach Mord, die Lust am Töten, die sich ans Steuer des »Dexter- mobils« drängt und die Kontrolle übernimmt, wenn der Mond voll und feist verlockend kichert.

Als Kind wurde Dexter stark traumatisiert, das legte den Grundstein zu seiner finsteren Neigung. Nach dem dramatischen Verlust seiner Mutter wurde er in die Familie von Polizist Harry aufgenommen. Dieser erkannte früh Dexters bizarre Interessen, deshalb begann er, die Leidenschaft seines Adoptivsohnes in geregelte Bahnen zu lenken: so morden, dass er keine Spuren hinterlässt; nur die morden, die es verdient haben. Und verdient haben es diejenigen, die so sind wie Dexter, nur dass sie halt wahllos reihenweise Unschuldige meucheln. So wurde Dexter zum Serienkillerserienkiller.

Es ist so plump freudsch, wie es sich anhört: Die verspielten, mörderischen Energien des Es werden durch das gestrenge Über-Ich, den internalisierten »Code Harry«, in sozial sinnvolle Bahnen gelenkt. Der Serienmörder wird zum Aufputzer der Gesellschaft. Die Fernsehserie »Dexter«, die auf den Romanen Lindsays basiert, brachte das sehr verkniffen ins Bild. So schematisch freudianisch, dass das Finale der ersten Staffel mitsamt der inneren Konflikte des Helden bis ins Detail vorhersagbar war.

Erwartungsvolles Zittern und kaum zu zügelnde Lust

Die Bücher sind zum Glück durchaus lustvoller und vielschichtiger. Zwar gilt auch hier die Grundanordnung – das Wort des Vaters ist der Leitstrahl des Sohnes -, doch ist die Begeisterung fürs Töten in den Romanen wesentlich schwärmerischer und mit einem nahezu zärtlichen  Unterton versehen. Dexters Hymnen an den Mond lassen das erwartungsvolle Zittern, die Vorfreude auf das Ritual des Tötens spüren:

Unterton versehen. Dexters Hymnen an den Mond lassen das erwartungsvolle Zittern, die Vorfreude auf das Ritual des Tötens spüren:

Mond, herrlicher Mond. Voller, feister, rotglühender Mond, die Nacht taghell, Mondschein strömt über die Landstraße und birgt Entzücken, Entzücken, Entzücken. Mit sich bringt er den volltönenden Klang der tropischen Nacht, die sanfte, wilde Stimme des Windes, der über die Härchen an deinem Arm streicht, das hohle Klagen des Sternenlichts, das zähneknirschende Bellen des Mondlichts jenseits des Wassers. Alles weckt das Verlangen.

Diese dunkle Lust lässt sich nur knapp zügeln durch die Lehren des Vaters. Und wenn sie zu stark anschwillt, dann wird die Richtschnur, nur die eigene fiese Spezies zu töten, schon mal hastig übergeworfen wie ein fadenscheiniges Deckmäntelchen: »(…) ich verlor mich in glücklicher Forschungsarbeit [an des Opfers Körper]. Letztlich waren es seine gedämpften Schreie und sein wildes Strampeln, die mich wieder zu mir brachten. Und mir fiel ein, dass ich mich bisher nicht von seiner Schuld überzeugt hatte.« Flugs nachgefragt, und weiter geht es mit Genuss. Einmal losgelassen, freut sich Dexters dunkler Passagier auf glückselige Metzelorgien mit seinen unfreiwilligen Spielgefährten. Das macht die Bücher leichtfüßiger und weniger selbstgerecht als die Über-Ich-zentrierte Fernsehserie.

Obwohl Dexter als Blutspezialist sein Auskommen findet, verabscheut er eigentlich die klebrige rote Körperflüssigkeit. Darum ist er in »Des Todes dunkler Bruder« (dt. 2005; »Darkly Dreaming Dexter«, 2004) hoch entzückt, als in Miami ein Serienkiller umgeht, der seine Opfer vollkommen blutlos hinterlässt. Ein Seelenverwandter. Wie Dexter feststellen muss, geht die Verbindung zu diesem Künstler weit tiefer, als er sich das jemals hat vorstellen können. In »Dunkler Dämon« (dt. 2006; »Dearly Devoted Dexter«, 2005) treibt ein barbarischer Folterer sein Unwesen in Miami – und wie es scheint, waren Opfer und Täter involviert in das Engagement der USA in El Salvador in den siebziger, achtziger Jahren. Und in »Komm zurück, mein dunkler Bruder« (dt. 2009; »Dexter in the Dark«, 2007) wird’s mystisch, als verbrannte Leichen auftauchen, deren Köpfe gegen tönerne Stierschädeln getauscht wurden. Außerdem wird etwas verquast metaphysisch der Ursprung des Bösen erklärt.

Nervige Konstruktionsschwäche

Lindsay schreibt mit großer Freude am treffenden Wort. Mit Sprachwitz und -macht entwirft er bunte, pralle Bilder, plaudert in munterem Ton und lässt Dexter selbstironisch und respektlos mit sich selbst und mit dem Leser plappern. Das zu lesen, bringt sehr viel Spaß, zumal alle drei  Bücher von Frauke Czwikla gut übersetzt sind. Die Thrillerhandlung ist so lala, das zweite und das dritte Buch fallen in dieser Hinsicht deutlich gegen das erste ab.

Bücher von Frauke Czwikla gut übersetzt sind. Die Thrillerhandlung ist so lala, das zweite und das dritte Buch fallen in dieser Hinsicht deutlich gegen das erste ab.

Etwas nervig ist Jeff Lindsays Angewohntheit, manche Dinge immer und immer wieder zu wiederholen – als traute er dem Leser nur wenig Gedächtniskraft zu. Doch dahinter steckt zugleich eine Konstruktionsschwäche der Bücher: Zu den Topoi, die fast formelhaft wiedergekäut werden, gehört besonders der böse Grundzug in Dexters Charakter:

Ich kann nicht einmal Haustiere halten, Tiere verabscheuen mich. Einmal habe ich mir einen Hund gekauft; er bellte und jaulte zwei Tage lang in permanenter, unsinniger Wut – mich an -, bevor ich mich seiner entledigen musste. Ich versuchte es mit einer Schildkröte. Ich streichelte sie einmal; danach wollte sie nicht wieder aus ihrem Panzer hervorkommen, und nach ein paar Tagen starb sie. Sie starb lieber, als sich von mir anschauen oder berühren zu lassen.

Außerdem muss der launige Serienkiller stets betonen, wie gefühllos er ist: »Andere Menschen sind mir unwichtiger als Gartenmöbel.« Die Betonungen und Wiederholungen sind wichtig, denn sonst kann Lindsay die Mordlust seines Helden nicht unterbringen. Denn blickt man genauer hin, ist der killende Dexter, der angeblich so gern den Händen seiner Opfer ein wenig »Qualitätszeit« widmet, ein herzensguter und hilfsbereiter Kerl: Er ist die verlässliche Stütze seiner Adoptivschwester, der treue Beschützer ihres neuen Liebhabers und gar der selbstlose Lebensretter des gefährlich misstrauischen Kollegen. Zum Ausleben seiner dunklen Leidenschaft kommt er höchst selten, weil er stets für andere in die Bresche springen muss. Und kann er sich dann einmal seinem Hobby widmen, verliert der Autor nur verwaschene Worte darüber und entscheidet sich für einen Szenenwechsel.

Dafür, dass Dexter behauptet, keinerlei Emotionen empfinden zu können, ist er arg oft verwirrt, weil ihn Wellen des Gefühls überrollen. Zu allem Überfluss hat er auch noch eine Schwäche für Kinder – nein, keine mörderische, sondern eine emotionale: »(…) ich mag Kinder. Ich kann niemals eigene haben, weil Sex für mich völlig ausscheidet. (…) Aber Kinder -, Kinder sind etwas Besonderes.« Kinderlieb und keusch aus Überzeugung – das kann nur ein guter Mensch sein. Die reine amerikanische Seele.

Letztlich unbefriedigend

Und damit rutscht das orgiastische Feiern des Mondes und des Mordes, die prallen Schilderungen der Vorfreude auf die Jagd zu einer kitschigen Gartenzwergidylle in sich zusammen. Mit der Wahl des Serienmörders als tragendem Helden einer Thrillerreihe steht der Autor natürlich vor dem Dilemma, ihm etwas mitzugeben, das man als Leser mag. Doch Lindsay verdeckt das Problem, indem er dem sympathischen Kerl ein böses Charakterkleidchen aus Papier überstülpt, das bei jeder Gelegenheit zur Seite rutscht. Das ist schade angesichts der sprachlichen Intensität, die Lindsay entfalten kann: Das schönen Tönen entpuppt sich als substanzloses Wortgeklingel. Es erinnert an die Sahnecremestückchen aus Filialbäckereien: hübsch anzusehen und verführerisch duftend, aber letztlich nur fluffiges Fett, überzogen mit Zucker und Farbstoff. Von Aroma keine Spur. Zurück bleibt eine vage Unzufriedenheit.

Das erkennt auch Dexter Morgan selbst, wie er an einer Stelle eingesteht: »Ich zupfte an der weißen Papiertüte. Sie war leer. Genau wie ich; eine glatte, knisternde Oberfläche – und absolut nichts darin.«

Zum Bestellen bei eBook.de einfach auf den Titel klicken:

Jeff Lindsay: Des Todes dunkler Bruder

Jeff Lindsay: Des Todes dunkler Bruder

Aus dem Amerikanischen von Frauke Czwickla

Knaur 2005

Tb, 352 Seiten, 10,99 Euro

ISBN 978-3-426-62807-2

auch erhältlich als eBook (hier klicken)

Jeff Lindsay: Dunkler Dämon

Jeff Lindsay: Dunkler Dämon

Aus dem Amerikanischen von Frauke Czwickla

Knaur 2006

Tb, 384 Seiten, 7,95 Euro

ISBN 978-3-426-62808-9

auch erhältlich als eBook (hier klicken)

Jeff Lindsay: Komm zurück, mein dunkler Bruder

Jeff Lindsay: Komm zurück, mein dunkler Bruder

Aus dem Amerikanischen von Frauke Czwickla

Knaur 2009

Tb, 432 Seiten, 7,95 Euro

ISBN 978-3-426-50035-4

auch erhältlich als eBook (hier klicken)

Diese Besprechung ist zuerst erschienen in

Titel – Kulturmagazin

Schüler haben mindestens einen Aufenthalt in der Psychiatrie hinter sich, intensive Drogenerfahrungen und Kleinkriminalität gehören ebenso zu ihrem Lebenshintergrund. Die Schulleitung reagiert auf die Probleme ihrer Schutzbefohlenen mit der Verabreichung von Psychopharmaka und etwas bizarren therapeutischen Maßnahmen, die etwas New-Age-mäßig Verquastes haben. Auch die Lehrerschaft muss sich eigenartigen Ritualen und wöchentlichen Gruppensitzungen unterziehen, die in unappetitliche Psychoschlammschlachten ausarten, wenn unter der Decke der Fürsorglichkeit Gehässigkeiten ausgetauscht werden.

Schüler haben mindestens einen Aufenthalt in der Psychiatrie hinter sich, intensive Drogenerfahrungen und Kleinkriminalität gehören ebenso zu ihrem Lebenshintergrund. Die Schulleitung reagiert auf die Probleme ihrer Schutzbefohlenen mit der Verabreichung von Psychopharmaka und etwas bizarren therapeutischen Maßnahmen, die etwas New-Age-mäßig Verquastes haben. Auch die Lehrerschaft muss sich eigenartigen Ritualen und wöchentlichen Gruppensitzungen unterziehen, die in unappetitliche Psychoschlammschlachten ausarten, wenn unter der Decke der Fürsorglichkeit Gehässigkeiten ausgetauscht werden. übersetzt bei Rowohlt. Auf Englisch gibt es bereits zehn Bände – Rickman hat die Reihe Ende der Neunziger begonnen -, doch Rowohlt startet zum Glück hübsch chronologisch. Inzwischen sind die ersten beiden Kriminalromane als Taschenbuch auf dem Markt: »Frucht der Sünde« und »Mittwinternacht«. Im Mai kommt der nächste Band: »Die fünfte Kirche«.

übersetzt bei Rowohlt. Auf Englisch gibt es bereits zehn Bände – Rickman hat die Reihe Ende der Neunziger begonnen -, doch Rowohlt startet zum Glück hübsch chronologisch. Inzwischen sind die ersten beiden Kriminalromane als Taschenbuch auf dem Markt: »Frucht der Sünde« und »Mittwinternacht«. Im Mai kommt der nächste Band: »Die fünfte Kirche«.

Polina Daschkowa: In ewiger Nacht

Polina Daschkowa: In ewiger Nacht und bekanntesten „Body Farm“: Auf dem zur University of Tennessee gehörenden Gelände werden wissenschaftliche Studien zum Verwesungsprozess von Leichen an der frischen Luft vorgenommen. Sprich: Über das Gelände verteilt liegen immer rund 40 menschliche Leichen, deren langsamer Zerfall von Kameras aufgezeichnet wird. Auf diese Weise wird untersucht, welchen Einfluss zum Beispiel Witterungsbedingungen, Todesart, Körpergewicht, Geschlecht oder Alter auf den Verwesungsprozess haben.

und bekanntesten „Body Farm“: Auf dem zur University of Tennessee gehörenden Gelände werden wissenschaftliche Studien zum Verwesungsprozess von Leichen an der frischen Luft vorgenommen. Sprich: Über das Gelände verteilt liegen immer rund 40 menschliche Leichen, deren langsamer Zerfall von Kameras aufgezeichnet wird. Auf diese Weise wird untersucht, welchen Einfluss zum Beispiel Witterungsbedingungen, Todesart, Körpergewicht, Geschlecht oder Alter auf den Verwesungsprozess haben.