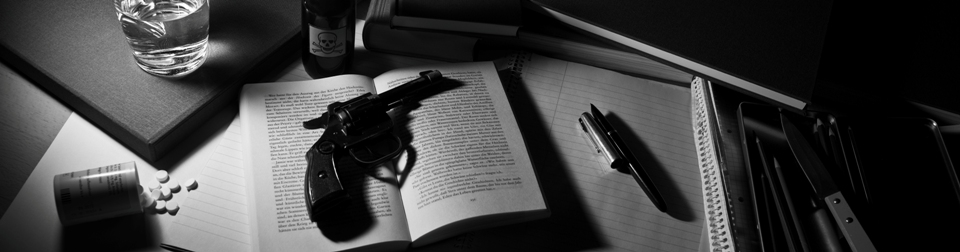

Provokant und erbarmungslos, doch frei von Voyeurismus

Nach außen hin ist Masayuki Kawashima ein erfolgreicher junger Werbegrafiker. Glücklich verheiratet, seit ein paar Wochen Vater einer kleinen Tochter. Nach außen hin funktioniert er perfekt – doch in ihm sieht es ganz anders aus. Schweißgebadet steht er nachts vor seinem  schlafenden Baby, mit einem Bar-Eispickel streicht er über dessen pfirsichflaumige Wange und versucht sich zu überzeugen, dass er dem Kind und seiner Frau nie etwas antun würde. Doch das Verlangen, den Eispickel in zartes weißes Fleisch zu treiben, wird immer stärker. Schon einmal, vor Jahren, hat er seine damalige Freundin auf diese Weise schwer verletzt.

schlafenden Baby, mit einem Bar-Eispickel streicht er über dessen pfirsichflaumige Wange und versucht sich zu überzeugen, dass er dem Kind und seiner Frau nie etwas antun würde. Doch das Verlangen, den Eispickel in zartes weißes Fleisch zu treiben, wird immer stärker. Schon einmal, vor Jahren, hat er seine damalige Freundin auf diese Weise schwer verletzt.

Um die Begierde zu beschwichtigen und seine Familie zu schützen, beschließt Kawashima, der Phantasie einmal nachzugeben. Akribisch plant er Schritt für Schritt den Mord, der ihn erlösen soll. Als es so weit ist – unter falschem Namen in einem anonymen Hotel, die Reisetasche gefüllt mit den notwendigen Werkzeugen -, bestellt er bei einer SM-Agentur eine Prostituierte. Doch Chiaki Sanada, die zu ihm aufs Zimmer geschickt wird, ist bei weitem nicht das Opfer, das er erwartet hat. Wie Kawashima wird sie von Dämonen in ihrem Inneren angetrieben.

Als der Dampf sich verflüchtigte, entdeckte er Chiaki Sanada, die völlig nackt in einer Ecke der Duschkabine kauerte. Unter dem prasselnden Wasserstrahl stach sie sich mit der Schere eines Schweizer Taschenmessers in den rechten Oberschenkel. Als sie Kawashima erblickte, lächelte sie ihn an und spreizte die Beine weit auseinander, als wollte sie ihm die dunkelrot gefärbten Hautfetzen präsentieren, die sich in ihrem Schamhaar verfangen hatten.

Nähe durch Schmerz

Ryu Murakami, das Enfant terrible der japanischen Literatur, lässt sich nicht verwechseln mit dem etwas älteren Haruki Murakami. Ein kurzer Blick in seine Bücher genügt. In ihnen agieren Figuren, deren Kindheit von Lieblosigkeit, Gewalt und Missbrauch gekennzeichnet waren. Dies prägt ihr Leben als Erwachsene: Nähe und Liebe sind nur über Schmerz erfahrbar. So ist es auch in dem aktuell bei Liebeskind erschienen Roman »Piercing«.

Kalt, steril, anonym, erfüllt von Lügen ist die Welt, in der Kawashima und Chiaki aufeinandertreffen. Sie erkennen einander als verwandte Seelen, die Vergleichbares durchgemacht haben – doch dieses Erkennen bringt keine Beruhigung, keine Wärme. Was sie einander antun, ist so brutal wie unpersönlich. Unbeirrbar folgen beide ihrem inneren Plan, der eine bestechende inwendige Logik hat, ganz gleich wie schizophren das Handeln nach außen wirkt. So bringt Kawahima die verletzte Chiaki zunächst in ein Krankenhaus, damit ihr blutiger Oberschenkel verarztet werden kann. Während er vor der Klinik auf sie wartet, überlegt er, welche Möglichkeiten ihm bleiben, sie in dieser Nacht umzubringen.

Chiaki ihrerseits meint, in Kawashima ihren Retter zu erkennen. Sie beginnt, Zuneigung zu ihm zu entwickeln – auf ihre Art.

Sein Gesicht ist die reinste Katastrophe, dachte sie. Aber dennoch – für mich ist es das schönste von der Welt. Sie verspürte ein heftiges Verlangen, ihn zu schlagen. Nicht bloß eine leichte Ohrfeige, sondern richtig fest – mit der Faust oder einer Falsche oder einem Schraubenschlüssel, direkt aufs Auge. Er würde bluten und sie anflehen aufzuhören, aber sie würde nur höhnisch lachen. So wimmernd und bettelnd wäre er noch attraktiver, sagte sie sich. Und egal, was geschah, danach würde er für immer bei ihr bleiben.

Aggression als Sprache

Gewalt ist in diesem alptraumhaften Kammerspiel nie Selbstzweck, sie bedient nicht den Voyeurismus des Lesers. Sie ist Ausdruck der Seelenlage der Figuren, die nur sich über Aggression ausdrücken können. Das ist verstörend und erschreckend. Und gleichzeitig von zwingender Überzeugungskraft. Als Leser bleibt man verwirrt, berührt und sprachlos zurück, abgestoßen und dennoch in den Bann geschlagen.

»Piercing« ist bereits 1994 in Japan erschienen. Doch dieses Alter merkt man dem Roman nicht an. Er ist zeitlos in seiner distanzierten, beobachtenden Haltung. Kalt und sezierend ist Murakamis Sprache, er schildert das Grauen, das seine Figuren erfahren haben, und die Schrecken, die sie selbst initiieren, ohne Mitleid oder Entschuldigung. Das macht es noch eindringlicher, nichts wird abgemildert, jeder Gewalttat trifft direkt, auch den Leser. Leider ist die Übertragung ins Deutsche nicht immer wirklich gelungen. Manche Sätze, manche Ausdrücke und Wendungen sind zu versöhnlich, geradezu verharmlosend geraten – zu unvermutet und zu wahllos eingestreut, um Stilmittel des Autors zu sein. Das macht das Buch etwas kleiner, als es sein könnte. Schade.

Zum Bestellen bei eBook.de einfach auf den Titel klicken:

Ryu Murakami: Piercing

Ryu Murakami: Piercing

Aus dem Japanischen von Sabine Mangold

Liebeskind 2009, HC, 174 Seiten, 16,90 Euro

ISBN: 978-3-935890-59-5

Diese Rezension ist auch erschienen auf satt.org

Zwangscharaktere haben es nicht leicht. Auch wenn andere spotten: Man darf die Herausforderung Zwangshandlung nicht unterschätzen. Die Ordnung, die man sich mühsam aufbaut, ist stets in Gefahr. Immer wieder wird sie durch andere, durch Zufälle, durch höhere Mächte zerstört. Aber manchmal gibt es Trost. Zum Beispiel durch den Roman von Heinrich Steinfest. Denn er bestätigt: Das Wohl der Welt kann von der Vollständigkeit einer Plastikfigurensammlung abhängen. Fehlt eine Figur, gerät alles ins Wanken.

Zwangscharaktere haben es nicht leicht. Auch wenn andere spotten: Man darf die Herausforderung Zwangshandlung nicht unterschätzen. Die Ordnung, die man sich mühsam aufbaut, ist stets in Gefahr. Immer wieder wird sie durch andere, durch Zufälle, durch höhere Mächte zerstört. Aber manchmal gibt es Trost. Zum Beispiel durch den Roman von Heinrich Steinfest. Denn er bestätigt: Das Wohl der Welt kann von der Vollständigkeit einer Plastikfigurensammlung abhängen. Fehlt eine Figur, gerät alles ins Wanken. Ebenso gefangen und abgeschottet ist er in seinem Körper, den er so sehr hasst.

Ebenso gefangen und abgeschottet ist er in seinem Körper, den er so sehr hasst.