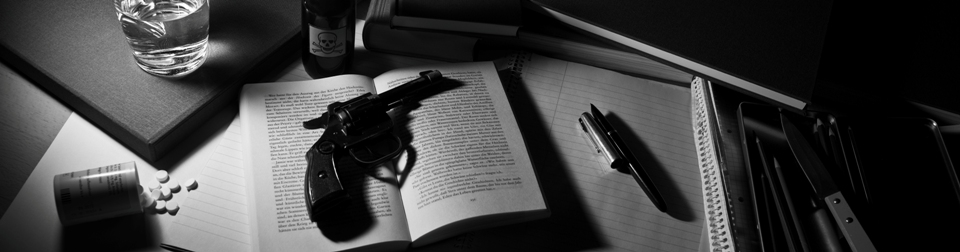

Ausbruchsversuche mit Fonduegabel

Klein, dick, blass, mit rötlichen Haaren, so hockt der Bankangestellte hinter Panzerglas in seinem Kassenraum. Wie in einem Aquarium. Er blickt auf die Welt, und sie blickt nicht zurück.  Ebenso gefangen und abgeschottet ist er in seinem Körper, den er so sehr hasst.

Ebenso gefangen und abgeschottet ist er in seinem Körper, den er so sehr hasst.

Ich sehe aus wie ein Schwein. (…) Der kleine Pimmel baumelt da unten rum, fast ganz versteckt zwischen den hell- orangen Schamhaaren. Von der Seite wird es auch nicht besser. Wenn ich den Bauch einziehe, tut sich überhaupt nichts. Dafür bekomme ich jetzt Haare auf den Schultern.

Dabei wäre er so gern wie die anderen in der Bank: schlank, solariumsgebräunt, fitnessstudiogestählt. Kurz: begehrenswert. Doch in der Hierarchie der potenziellen Geschlechtspartner rangiert er ganz unten. Für die Männer kein Konkurrent, für die Frauen kein erwägenswerter Partner. Die Einzige, die ihn will, die will er nicht, denn Marlene ist wie er dick und riecht nach Schweiß. Lieber wäre dem namenlosen Bankangestellten die zarte, dunkelhaarige Yvonne, die nach »Shalimar« duftet. Oder auch die blonde Daphne. Weil er an diese Elfen nicht herankommt, wählt er einen anderen Weg, um zumindest als Trostspender einen Zugang zu ihnen zu finden: Er tötet ihre Liebhaber.

Ich muss zugeben, dass das, was ich ihm nun verabreichte, nicht mehr als Schubser durchgehen kann.

Seltsamerweise schien er überhaupt nicht erstaunt zu sein über das, was mit ihm geschah. Im Laufe der letzten Tage habe ich mich mit mir selbst darauf geeinigt, dass in seinem Gesicht keine Überraschung zu erkennen war … aber ein Lächeln.

Vielleicht hielt er es für einen Scherz? Einen freundlichen Knuffer? Die knapp zehn Meter brachte er jedenfalls im freien Fall hinter sich.

So einfach geht das. So leicht. Ich war überrascht! Falls er die Gelegenheit genutzt hat, mein Gesucht zu studieren, hätte ihm auffallen müssen, dass ich überrascht war.

Hat er deshalb gelächelt?

Seine Morde sind eher unspektakulär – ein kräftiger Schubs, ein Stich mit der Fonduegabel, ein Stoß vor die Straßenbahn -, aber auch wirkungslos. Sie bringen ihm weder Yvonne noch Daphne näher, niemand beachtet ihn – nur Marlene rückt Stück für Stück an ihn heran. Nicht einmal die Polizei nimmt ihn als potenziellen Täter ernst.

Einer, den man auch auf den zweiten Blick nicht bemerkt

Mit Akribie beschreibt Autor Philipp Moog den Ekel des Bankangestellten vor dem eignen Körper und öffnet damit ganze Kellergewölbe des Selbsthasses.

Meine Oberschenkel reibend stoßend aneinander, mein Bauch versucht, meinen Körper mit kreisenden Bewegungen aus dem Gleichgewicht zu bringen, während meine Hängetitten ihren ganz eigenen Rhythmus gefunden haben und mir abwechselnd auf die Wampe klatschen. Ich möchte das nicht in Zeitlupe sehen.

In Tagebuchform ist die Selbstverachtung des »dicken Männchens«, wie er sich selbst nennt, en détail festgehalten. Die Bank ist sein Kosmos, einsam und isoliert sitzt er in seinem Aquarium, am Wochenende geht er mitunter in den Zoo, um »unsere Gefangenen« zu besuchen. Endlich mal die Rollen wechseln. Besonders angetan hat es dem namenlosen Dicken der Vari, eine Affenart, die auf Madagaskar lebt und das »Ergebnis eines spektakulären Anpassungsprozesses« ist, wie es im Buch heißt. Nachts schreit der Vari, und das klingt »ohne Übertreibung wie das schauerliche Lachen eines Irrsinnigen«.

Im Vari erkennt sich der Dicke wieder. Wie das Tier ist der Bankangestellte bis zur Unkenntlichkeit eingeschmiegt in seine Umwelt, hat ihre Wertmaßstäbe übernommen, sieht sich stets mit den Augen der anderen, die doch immer seine eigenen sind. Seine Versuche, aus dem Körpergefängnis auszubrechen und sich den anderen anzunähern – Diät, neue Haarfarbe, Mord – scheitern. Stattdessen verliert das dicke Männchen immer mehr seine Grenzen, spricht immer häufiger in der dritten Person voll Verachtung von sich, bis er sich schließlich ganz auflöst. Auf den letzten Seiten verschmelzen Realität und Traum, sodass auch das bisherige Geschehen eine andere Färbung findet und zwei unterschiedliche Schlüsse denkbar sind.

Zwischen Faszination und Abscheu

Unaufgeregt und dank der Tagebuchform ohne deutende Kommentare schreibt Philipp Moog mit Intensität und Zynismus. Sehr schwarzhumorig und mit scharfem Blick für alltägliche Absurditäten (nie wieder Cola light zum Mettwurstbrot) ist sein Erstlingswerk gelungen. Der Schauspieler und Drehbuchautor – Fotos nach zu urteilen eher markant und schlank – fühlt sich erstaunlich lebendig und komplex in seine Hauptfigur ein. Mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu folgt man dem Bankangestellten, leidet mit ihm, während man gleichzeitig erleichtert-entsetzt gluckst.

Sehr schön abgerundet wird der Roman durch die Danksagung, in der sich Moog vor all den Kellnerinnen und Kellnern verbeugt, die ihm eine zweite Kerze auf den Tisch stellten – damit er sich »beim Schreiben nicht die Augen verdarb« -, entstand doch der Großteil des Romans in verschiedenen Restaurants. Ein kleiner, feiner, bitterböser Roman.

Philipp Moog: Lebenslänglich

Philipp Moog: Lebenslänglich

DuMont Buchverlag 2008, 191 Seiten, 17,90 Euro

ISBN: 978-3-8321-8075-1

auch erhältlich als eBook (hier klicken)

Diese Rezension ist auch erschienen auf satt.org